猫伝染性腹膜炎(FIP)について

猫伝染性腹膜炎(FIP)は、最近再度注目されているウイルス感染症です。

FIPは発症すると急速に進行し、無治療の場合ほぼ100%の症例が亡くなってしまいます。

どの猫でも発症する可能性があり、予防するワクチンもありません。

FIPは以前は不治の病でしたが、現在では抗ウイルス薬の登場により、FIP治療は大きく進歩しています。

今回は、抗ウイルス薬のモルヌピラビルにより治療した症例を紹介しつつ、FIPについて解説いたします。

FIPの原因

FIPは猫伝染性腹膜炎のことで、FIPウイルスが原因の感染症です。

FIPウイルスは、猫コロナウイルスが変異したものです。

猫コロナウイルスは健康な猫の多くが持っていますが、病原性は強くありません。

しかし、猫コロナウイルスは変異しやすく、変異する要因はよく分かっていませんが、ストレスやほかの感染症などが引き金となって、FIPウイルスに変異するとも言われています。

FIPの症状

FIPの主な症状は、

- 発熱

- お腹が膨らむ

- 呼吸困難

- 元気や食欲の低下

などです。

お腹や胸に水が溜まるタイプのFIPを滲出型(ウェットタイプ)と呼びます。

滲出型では、お腹に水が溜まってお腹が膨れたり、胸に水が溜まって呼吸が苦しくなったりします。

一方、腎臓や肝臓などに肉芽腫というしこりを作るタイプを非滲出型(ドライタイプ)と呼びます。

FIPの診断方法

FIPの診断は簡単ではありません。

まずは血液検査やX線検査(レントゲン検査)、超音波検査などを行い、全身を調べます。

FIPと疑われる所見がいくつかみられ、その他の病気が除外されたら、PCR検査でコロナウイルスの感染を確認します。

PCR検査が陽性の場合、FIPが強く疑われるため治療へと進みます。

FIPの治療

FIPは長年、不治の病でしたが、抗ウイルス薬により治る例が増えています。

FIPの治療は、対症療法と抗ウイルス薬による治療を並行して実施します。

対症療法とは症状を和らげる治療のことで、点滴や抗炎症薬の投与などです。

抗ウイルス薬には、レムデシビルやモルヌピラビルといった人の新型コロナウイルスと同様の薬が使われます。

当院では、上記のうちモルヌピラビルを使用しています。

モルヌピラビルには、ウイルスの増殖を抑制する作用があります。

モルヌピラビルの利点は、

- 経口で投与できるため、通院回数を減らし猫ちゃんのストレスを軽減できる。

- ほかの抗ウイルス薬よりも安価である

という点です。

猫の状態をみながら薬を投与するため、獣医師と相談しながら治療を進めていきましょう。

実際の症例

実際に当院でFIPの治療を行った症例を紹介します。

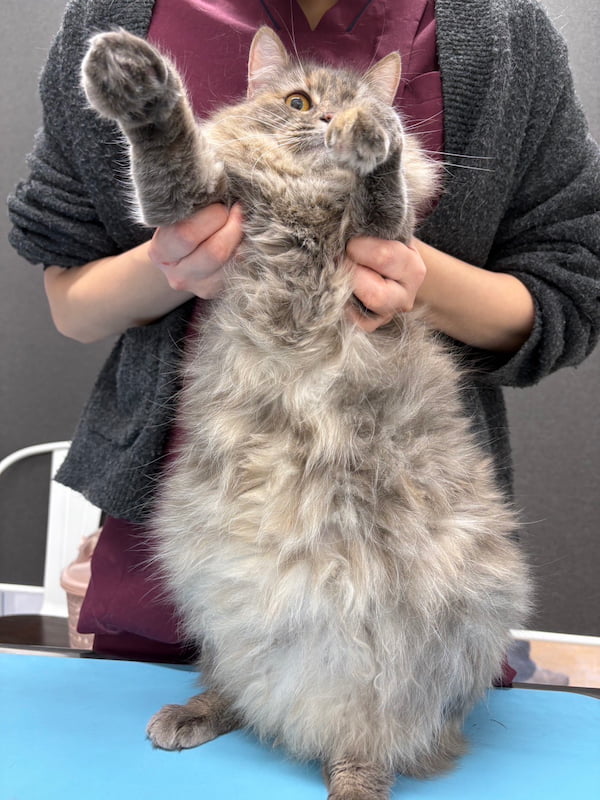

2歳のサイベリアンです。

元気と食欲がなく、お腹が少し張っているとのことで来院されました。

熱があり、血液検査では蛋白質、グロブリン、肝数値が高値でした。

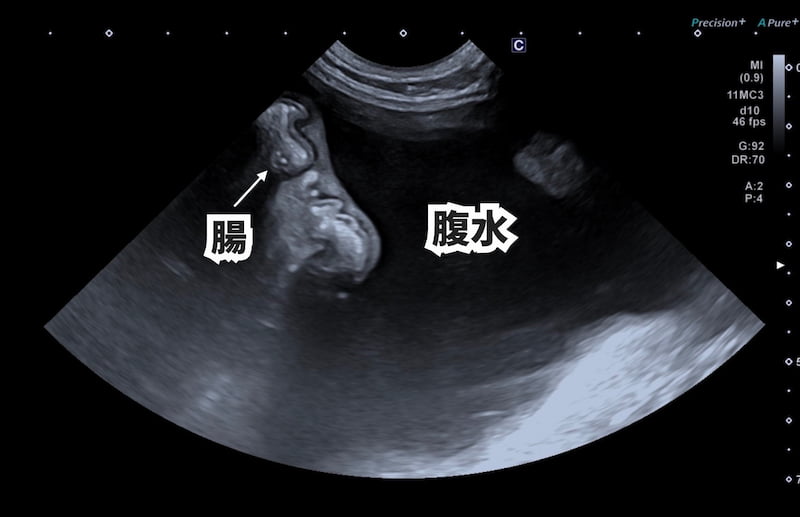

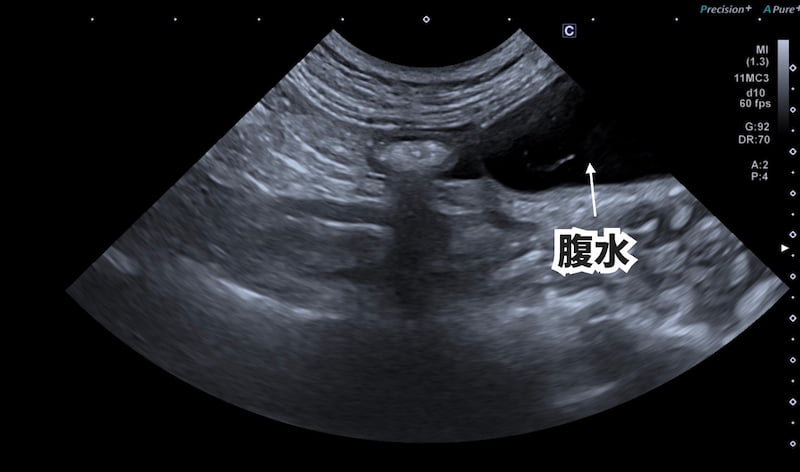

お腹が張っていたので、X線検査と超音波検査を実施したところ、お腹に水が溜まっていました。

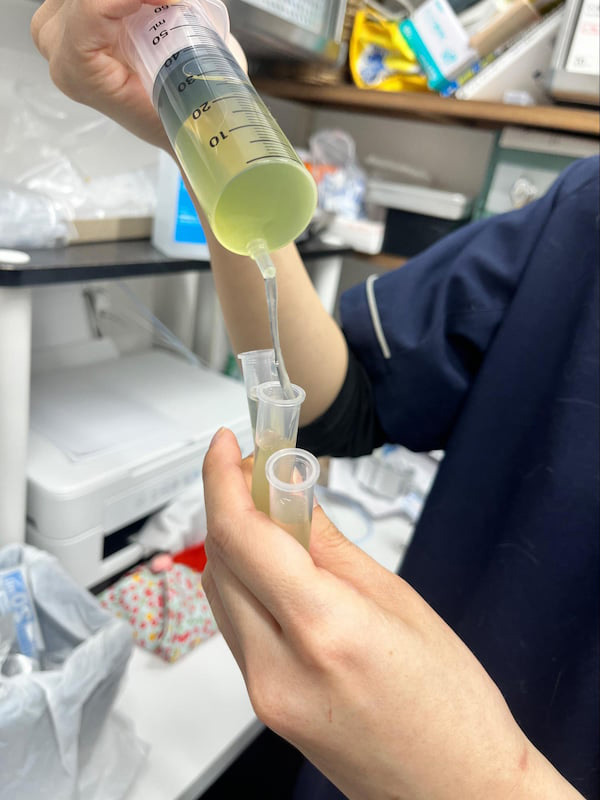

腹水を抜いてみると、薄い黄色の少し粘性のある液体でした。

症状からFIPを疑いPCR検査を行ったところ、陽性であったため、FIPと診断しました。

すぐにモルヌピラビルによる治療を開始しました。

治療開始4日後には熱も下がり、食欲も少しずつ回復していきました。

その後、腹水はみられなくなり、順調に寛解(症状の消失)となりました。

定期的に経過をみていますが、元気に過ごしており、再発もしていません。

元気になって良かったね!!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、治療が大きく進歩しているFIPについて解説しました。

モルヌピラビルは使いやすい薬ですが、84日間という長期にわたり投与が必要な薬です。

投与量や回数をきちんと守り、副作用や体調をみながら適切に投与しなければなりません。

当院では治療を全力でサポートいたします。

FIPについて疑問やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

執筆担当:獣医師 菅原小櫻