フェレットの耳疥癬について

耳疥癬という病気を聞いたことはありますか?

珍しい病気ではないので、何度か動物を飼ったことのある方は聞いたことがある病気かもしれません。

耳疥癬は耳ダニ症とも呼ばれ、実はフェレットも発症することのある病気です。

今回は当院で耳疥癬と診断し治療を行なった症例をふまえて、フェレットの耳疥癬について解説します。

フェレットを飼っている方は病気に早く気がついてあげられるよう、詳しく知っておきましょう。

耳疥癬とは

耳疥癬とは、ミミヒゼンダニという寄生虫の感染症です。

ミミヒゼンダニはダニの一種で、動物の耳の穴、外耳道に寄生します。

ミミヒゼンダニは皮膚の内部に入り込むことはなく、皮膚表面で角質や分泌物などを食べることで宿主に寄生しています。

いろんな動物のいる環境で遊んだあとやペットショップからお迎えしてすぐなどに感染し発症することが多いです。

ミミヒゼンダニはさまざまな動物に寄生することができます。

人間にも感染することがあります。

疑わしい状況のときは、症状がなくても検査を実施することが多いです。

犬の腹腔内陰睾は放置しても大丈夫?

フェレットの耳疥癬の症状は、

- 茶色〜黒色の耳垢がたまる

- 耳を痒がる

- 耳の穴が赤くなる

など、外耳炎の症状がでます。

ミミヒゼンダニは比較的大きな寄生虫で、フェレットの小さな耳の中をゴソゴソと動き回ります。

想像しただけで痒そうですよね。

フェレットは耳が痒いとき、後ろ足で引っ掻くことが多いです。

そのため耳に痒みのあるフェレットは、耳の周りに傷ができたり毛が抜けてしまうことがあります。

ミミヒゼンダニの出す糞などの分泌物に対してアレルギー症状が出ることもあります。

アレルギーの症状には、炎症により耳に赤みや痒みがあります。

外耳炎症状が重症化すると、中耳炎や神経症状が見られることもあるので、早めの受診が重要です。

耳疥癬の治療

フェレットの耳疥癬の治療は、大きく分けて3つあります。

耳道内の洗浄

耳疥癬の治療は、まず耳道内の洗浄を行います。

耳疥癬を発症している場合、耳道内には

- 耳垢

- 炎症による分泌物

- ミミヒゼンダニの虫卵

存在していることが多いです。

耳疥癬の治療には、これらを除去する必要があります。

生理食塩水や洗浄液でしっかり洗浄することが重要です。

駆虫薬

ミミヒゼンダニの成虫に対しては、駆虫薬を使用して治療します。

駆虫薬には複数の種類がありますが、フェレットには皮膚に滴下するタイプの薬剤が良いでしょう。

滴下するタイプの薬剤は、フェレットにとってのストレスが少なく、院内で投与することも可能です。

駆虫薬を使用する上で重要なのは、駆虫薬を一度投与しただけでは治療が終了しないこともあるということです。

耳疥癬の治療は、

- 検査でミミヒゼンダニが完全に観察されないこと

- 外耳炎症状が治っていること

をしっかり確認した上で終了することが、再発を防ぐのに重要です。

抗炎症薬や抗生剤

耳道内の炎症がひどい場合には、抗炎症薬を使用することもあります。

外耳炎の場合は点耳薬が有効ですが、現在フェレット用に認可された点耳薬はありません。

そのため、抗炎症作用のある内服薬や、二次感染を起こしている場合は抗生剤を使用することも稀にあります。

今回の症例

今回ご紹介する症例は、生後4ヶ月のフェレットです。

耳をかゆがるとの主訴で来院されました。

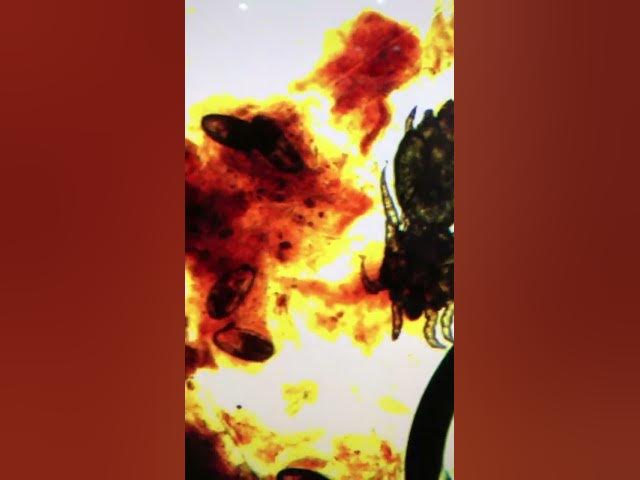

耳の状態を確認し、耳垢を採取して顕微鏡で観察しました。

すると、ミミヒゼンダニが元気に動いているところが確認されました。

こちらが実際のミミヒゼンダニの様子です。

耳疥癬と診断し、ミミヒゼンダニの駆虫薬で治療することになりました。

ミミヒゼンダニの治療薬として皮膚に滴下するタイプの駆虫薬セラメクチンを使用しました。

その後の再診では、耳垢を確認しミミヒゼンダニがいなくなっていることを確認し、症状も治っていたので治療終了となりました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は当院で治療を行なったフェレットの症例をふまえて耳疥癬について解説しました。

耳疥癬はお迎えしたばかりのフェレットにも多く、症状が出ないことがあるため飼い主様の知識が重要になります。

フェレットをお迎えした際は一度当院に来ていただき、病気の早期発見と重症化予防に努めましょう。

執筆担当:院長 渦巻浩輔