猫の糖尿病について

猫を飼っている皆さんは、猫も人間と同じように糖尿病になるということをご存知でしょうか。

「うちの猫、少し太っているから糖尿病にならないか心配。」

「猫の糖尿病ってあんまりよくわからないけど、どんなことに気をつけたらいいの?」

「猫が糖尿病になってしまったらどうしたらいいの?」

猫ちゃんにこんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

今回は猫の糖尿病について解説いたします。

ぜひ最後までお読みいただき、猫の糖尿病についての理解を深めていただけたら幸いです。

猫の糖尿病とは

糖尿病とは簡単にいうと「自分で血糖値を下げられず、高血糖が続いてしまう病気」です。

通常の猫では血糖値はコントロールされていて、一定の数値を保っています。

猫が食べ物を食べて血糖値が上がると、インスリンという物質が分泌されて血糖値を下げるという仕組みです。

糖尿病になってしまった猫ではインスリンを介した血糖値のコントロールがうまくいかなくなってしまい、高血糖の状態が続いてしまいます。

糖尿病には種類があり、主に

- 1型糖尿病

- 2型糖尿病

の2種類に分けられます。

猫の場合はほとんどが2型糖尿病に分類されます。

それぞれについて解説します。

1型糖尿病

1型糖尿病は一言でいうと「インスリンを作る工場が壊されてしまう糖尿病」です。

インスリンを作る工場は膵臓にあり、そこが破壊されてしまうとインスリンが作られなくなります。

インスリンが作られないため血糖値を下げることができなくなり、高血糖状態が続いてしまいます。

犬の糖尿病のほとんどが1型糖尿病に分類されるものです。

2型糖尿病

2型糖尿病はインスリンの作られる量が減ったり、インスリンが効きづらくなる糖尿病です。

猫の糖尿病のほとんどが2型糖尿病です。

2型糖尿病は肥満の猫で発症することが多いと言われています。

食べ過ぎにより体が高血糖状態に慣れてしまってインスリンへの反応が鈍感になったり、脂肪分の多い食事によって膵臓がダメージを受けてしまうことが原因ともいわれています。

猫の糖尿病の症状

猫の糖尿病の症状は

- 多飲多尿

- 体重減少

- 食欲増加または減少

- 踵を地面につけたままになる

などです。

食欲は糖尿病の発症初期には増加し、病態が進行していくと減少するといわれています。

それに合わせて体重も減少していきます。

踵を地面につけたままになるという症状は糖尿病がかなり進行した猫にみられる症状です。

猫の糖尿病の検査

猫の糖尿病が疑われる場合は血液検査をして血糖値を計測します。

単純な血糖値だけでなく、検査前の一定期間に継続して血糖値が高かったかどうかを調べるマーカーもあります。

慢性膵炎など他の病気が隠れていることもあるため、エコー検査なども行うことがあります。

猫の糖尿病の治療

猫の糖尿病の治療には

- インスリンの投与

- SGLT2阻害薬の投与

などがあります。

インスリンの投与ではインスリンを人工的に追加することで血糖値を下げることが目的です。

猫の糖尿病治療ではインスリンを1日2回注射で投与することが多いです。

SGLT2阻害薬は近年使われるようになった新しい薬で、インスリンとは作用の仕方が異なります。

SGLT2阻害薬は簡単にいうと「尿中に糖を排出させることで血糖値が上がらないようにする薬」です。

この新薬のメリットは1日1回口からあげれば良いという点です。

1日2回の注射が必要なインスリンと比べて、飼い主様と猫の双方にとって負担が少ないといえます。

SGLT2阻害薬の登場で猫の糖尿病の治療に新たな選択肢が生まれたことは喜ばしいことです。

しかし、インスリンを使うべき症例とSGLT2阻害薬で治療可能な症例は異なります。

獣医師とよく相談の上、猫にとって1番良い治療方法を選ぶようにしましょう。

猫の糖尿病を予防するには

猫の糖尿病の原因として1番多いのは肥満です。

猫を太らせすぎないようにすることが糖尿病の予防として重要といえるでしょう。

猫の肥満を防ぐために

- タンパク質中心のバランスの良い食事

- 適度な運動

などを心がけましょう。

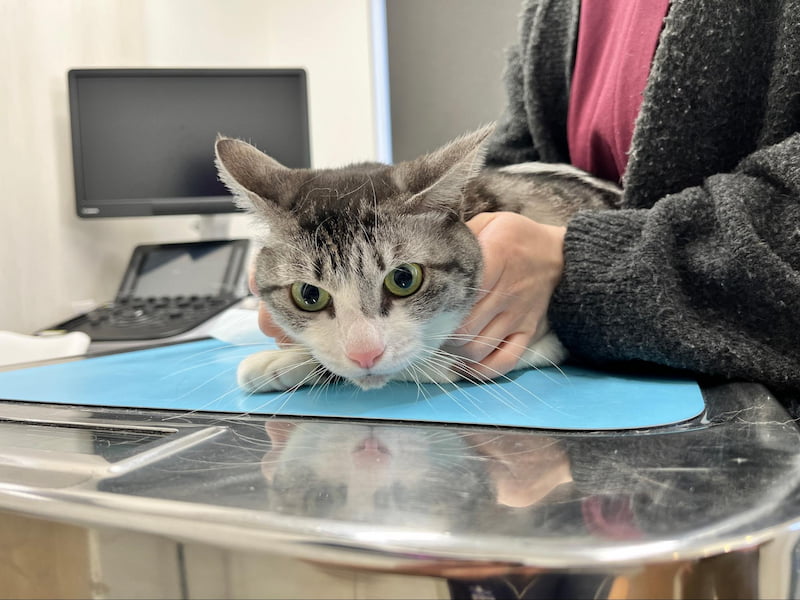

実際の症例

ここからは当院で実際に糖尿病の治療を行っている症例について紹介します。

症例は7歳の猫です。

最近痩せてきたというのが来院のきっかけです。

血液検査を行い、持続性の高血糖が確認できました。

飼い主様と相談の上、猫専用のSGLT2阻害薬であるセンベルゴという飲み薬を使って治療することにしました。

治療経過は良好で、SGLT2阻害薬を使い始めてから体重も増えています。

治療開始から半年程度経った現在も、血液検査の数値上での改善もしっかりと確認できています。

これからも注意深く血糖値のモニタリングをしながら経過を観察していくことが必要です。

まとめ

いかがでしたか?

猫の糖尿病は治療がとても繊細で、飼い主様の負担も猫への負担も大きくなってしまいます。

まずは愛猫が糖尿病にならないように体重管理に気をつけて予防しましょう。

糖尿病を疑う症状がみられたら一刻も早く動物病院に連れていくことをおすすめします。

当院でも糖尿病の治療が可能です。

猫のことでお悩みがありましたらぜひ当院までご相談ください。

執筆担当:獣医師 渦巻浩輔